Anton Swarowsky, qui m'apprit la direction

C’est lors des obsèques d’Anton Swarowsky que l’idée d’un témoignage fut évoquée, quelque chose qui puisse rester et qui dise autant que faire se peut qui il était.

J’apporte ici ma part à cette entreprise.

J’ai un vrai sentiment de gratitude envers lui : tout ce que je sais en fait de direction, c’est de lui que je l’ai reçu. Par les hasards de ma vie de musicien la direction, de chœur et d’orchestre, tient une part importante dans mon activité : ceci provient d’Anton. Il m’a transmis et appris avec beaucoup de patience et générosité l’art de diriger qu’il tenait lui-même de son père. Il m’arrive d’enseigner la direction, je ne fais alors que transmettre, c’est en quelque sorte lui qui se continue.

Je parlerai d’abord de cet art de la direction, mais je voudrai aussi parler de l’homme, un sacré phénomène comme vous en pourrez juger.

Notre rencontre :

Je dirigeai, alors étudiant en droit à la fac d’Assas à Paris, un petit chœur « scout et étudiant » : l’Ensemble Fontaine Saint-Sulpice et pour l’occasion d’un concert notre ensemble s’était joint à celui que dirigeait dans le même quartier Noémi Rime : l’Ensemble polyphonique Montparnasse. L’orchestre réunissait pour l’occasion nos amis instrumentistes. Le programme comportait en première partie un motet de Delalande « Christe redemptor omnium » que je dirigeai et en seconde partie une œuvre de plus d’envergure : le Requiem de Jomelli, que Noémi dirigeait. A la suite d’une répétition chez mon professeur de piano, Dominique Swarowsky laquelle mettait généreusement à notre disposition le vaste sous-sol de sa maison, Noémi et moi discutions à bâtons rompus dans la cuisine en prenant un verre. A cet entretien assistait un homme que je connaissais à peine, l’ex-mari de Dominique avec laquelle il restait toujours en très bons termes et le père de ses trois enfants, dont deux d’entre eux jouaient dans l’orchestre. A un moment de notre conversation (sans doute très technique !) nous parlions de ce que nous venions de faire en répétant, et soudain cet homme, Anton, qui pelait une pomme avec un épluche-légume intervint et nous dit (je m’en rappelle comme si c’était hier) : « une levée c’est juste ceci » et, joignant le geste à la parole, avec son épluche-légume il fit un geste simple, épuré et éloquent à la fois. Nous qui l’ignorions jusqu’alors, regardâmes interloqués et stupéfaits celui qui venait par ce « simple » geste de rentrer dans ma vie de musicien.

Vint le temps du concert. Je n’avais jusque là aucune connaissance de la direction et à peine du chant choral, appris sur le tas. C’est simplement parce que j’étais pianiste que je dirigeai ce chœur, et certains choristes auraient pu avantageusement pour nous tous se tenir à ma place… Je ne savais pas comment faire partir l’ensemble que je conduisais ! Ni d’ailleurs comment terminer (ce qui arrivait au moins parce qu’il n’y avait plus de notes à jouer…) et heureusement je n’en n’avais guère conscience. Mais faire partir dans ces conditions chœur et orchestre ne laissait pas de m’inquiéter. Avec de l’aplomb et l’insouciance de la jeunesse je m’en tirais, nous nous en tirions.

Je n’avais pas vu Anton qui assista au concert non pas côté public, mais discrètement appuyé sur l’un des piliers, près du chœur de l’église (c’était à Notre-Dame-des-Champs) et situé donc à côté des musiciens et chanteurs, il eut ainsi tout le loisir de me voir opérer. A la fin du concert il me dit ceci : ce qui ne s’apprend pas tu l’as en toi, et c’est très précieux, mais ce qui s’apprend tu n’en connais rien, veux-tu que je te l’enseigne ? Ainsi commença mon apprentissage de la direction, que je vais dépeindre.

Le cours d’Anton se passait en tête à tête, je le dirigeai comme on fait d’un orchestre ou d’un chœur.

En prenant pour base ce que je travaillais avec le chœur, Anton expliquait, rendait tangibles les choses les plus difficiles à ressentir, car quoi de plus impalpable que le contact entre un geste et un son ? La décontraction du geste, sa beauté (que l’on ne recherche pas pour telle mais qui in fine s’impose) était l’un des axes de son travail.

Très simplement il me dit dès l’abord que ce que j’allai apprendre de lui il le tenait de son père, Hans Swarowsky, qui ne fut rien d’autre qu’un des chefs principaux de l’après-guerre à Vienne. Clairement la personnalité de son père avait été très forte et avait marqué son fils de façon particulière. Il avait élaboré cette « école viennoise » de direction avec Richard Strauss et Clemens Krauss et, par Anton, j’en bénéficiai à mon tour. De nombreux chefs avaient été ses élèves, dont Seiji Ozawa, Zubin Mehta et Claudio Abbado… cela m’impressionnait, à raison…

Diriger c’est : Démarrer-continuer-arrêter. C’est bien d’autres choses, et il allait y venir, mais le minimum indispensable est là. C’est de cela qu’il a commencé à me parler.

Démarrer.

Démarrer, commencer une œuvre est le plus délicat, bien des chefs le font mal, et alors tout l’orchestre regarde le chef d’attaque des premiers violons (Konzertmeister) ce qui garantit un démarrage au moins correct. Certains chefs parviennent avec une technique très « mauvaise » (ou au moins curieuse) à des résultats géniaux, Wilhelm Furtwängler en est peut-être l’exemple le plus connu (pour ne vexer personne de vivant). Quelques anecdotes qui circulent à son sujet et qu’ Anton me raconta : les musiciens comptant ses pas des coulisses au pupitre pour partir tous ensemble à tel chiffre, ou démarrant dès que la baguette atteignait le niveau de son 3ème bouton de gilet !

Le début d’une œuvre porte en lui le tempo choisi, il vaut mieux ne pas se tromper, car toute la suite en est tributaire.

Il est vrai aussi qu’avec un nombre de répétitions suffisant l’orchestre peut arriver à suivre un chef quoi que le geste de celui-ci soit en fait inapproprié. Certains gestes tuent vraiment la musique ! (Lever les bras à partir de rien…) Une des idées d’Anton était qu’un des critères de qualité d’un chef est qu’il doit parvenir au résultat avec peu de répétitions, il n’y en a souvent pas assez. La disponibilité d’esprit des musiciens dirigés n’étant pas infinie, l’efficacité est donc indispensable.

La levée. Pour faire partir l’orchestre la levée est essentielle, elle porte en elle toute la suite. Que ce soit le tempo, ou le caractère de la musique qui alors se met à vivre.

Ce véritable art du geste est sollicité pour commencer une œuvre, mais bien sûr également pour ce qui va suivre ce commencement, je vais détailler ici ce en quoi il consiste. Si l’on se représente une sorte de cercle horizontal entourant le chef, appelons cela le « niveau de direction », à chaque fois que son bras, sa main, ses doigts ou sa baguette toucheront celui-ci, tout fictif qu’il soit, ceux qui le regardent enregistreront un signal. C’est la succession de ces signaux qui donnera, imposera, une idée de tempo. Pour que ce geste soit clair ce « niveau de direction » ne doit pas constamment être modifié il faut que la perception que l’on en a puisse s’y installer, ou alors aucun repère ne peut être mémorisé et ce geste ne sert plus à rien. Une façon certes un peu triviale de se représenter ceci : un cercle type « hula-hoop » est suspendu autour du chef avec des bretelles : c’est le niveau de direction.

La souplesse, la vigueur et la conviction portées par ce simple mouvement du chef sont la clé qui permet à l’ensemble des musiciens de s’y retrouver. Le cadre rythmique est donc campé par la répétition des pulsations, il est essentiel de maîtriser cette levée. L’usage d’une baguette, pour ingrate (par son côté « petit-chef ») que puisse en paraître l’idée, est une grande simplification et permet de voir réellement ce que le geste porte ou non en lui car ainsi les défauts comme les qualités du geste se trouvent amplifiés. Anton m’offrit une de ses belles baguettes de chef, en buis tourné (et dont je me suis servi le plus longtemps possible) avec le souci d’un parfait équilibre de cet objet. Ceci devait être le prolongement du bras sans jamais le fatiguer, ce dernier ayant déjà fort à faire.

La tenue de la baguette a son importance, les musiciens auxquels le chef fait face, éventuellement en orientant la position de son corps, doivent saisir immédiatement le mouvement, il faut donc éviter d’avoir le poignet cassé, ce qui n’est pas très naturel au début. Pour ce qui est de la décontraction l’image suivante est parlante : comme pour une bonne canne à pêche très ferme près du talon, et au fur et à mesure que l’on se rapproche du scion terminal la souplesse va croissante, tel est l’idéal du bras du chef d’orchestre. Si l’on apprend d’abord à diriger avec une baguette, le geste sans baguette (généralement de mise pour un chœur sans orchestre) sera dans un second temps beaucoup plus efficace et performant. Il ne faut pas au demeurant avoir alors les doigts écartés, ils diluent le geste et sa précision, ils distraient.

Ces détails posés, qu’en est-il du geste ? Celui-ci partant du « niveau de direction » et y retournant donne ainsi deux « événements » (ce terme est de moi), il importe que chacun de ceux-ci et ceux qui leur succèdent amènent le suivant. La façon de battre la mesure est nourrie de ce que je viens d’énoncer, elle va se décliner en deux, trois ou quatre temps ou plus, mais toujours à partir de ce schéma.

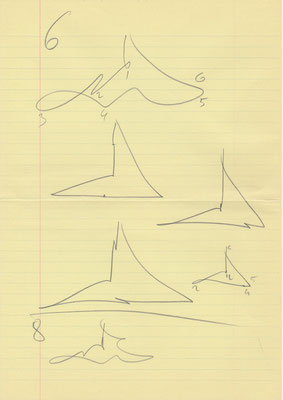

Voici plus bas les trois battues principales dessinées par Anton : à première vue cela ressemble fort à la battue solfégique bien raide apprise au conservatoire lors de mon étude élémentaire du solfège. Ces battues solfégiques avaient plutôt valeur de pense-bête pour bien se rappeler (!) sur quel temps l’on est… ce qui n’est pas si mal pour un débutant, mais n’a guère d’intérêt pour conduire un ensemble de musiciens (ou alors c’est vraiment que l’on ne vise pas très haut !). Le geste enseigné par Anton avait une toute autre portée, et s’il ne voulait pas dire « vous êtes mes amis, nous allons faire de belles choses ensemble… » alors ce n’était pas le bon geste.

Dans les croquis ci-dessous, nécessairement en deux dimensions, il faut tenir compte du fait que chaque pulsation est au même niveau que les autres, c’est par commodité d’écriture et de lecture qu’Anton les a décalées et qu’elles peuvent sembler se situer à des hauteurs différentes. Par exemple, dans la battue que je qualifie plus haut de solfégique le 3ème temps est « en haut » ce qui est contraire au principe essentiel du niveau de direction puisque ce dernier est le même pour toutes les pulsations.

Voici un schéma qu'Anton avait, d'un vif trait de crayon, esquissé pour exposer différentes battues :

Le principe est relativement simple à exposer : si dans une mesure à deux temps on part sur le premier temps, la levée consistera à battre le temps précédent, donc le dernier de la mesure précédente : le second.

Si l’on part sur le second temps il faudra battre une levée qui sera le geste correspondant au premier temps. Ceci se transpose dans tout les autres cas de figure pour chaque temps des mesures à 3 ou 4.

Plus le geste marquant la pulsation est énergique, plus il incite à rebondir. Dans le discours musical il arrive fréquemment que les choses redémarrent après des pauses longues ou brèves, et alors surtout pour la relance du flux musical, un démarrage en anacrouse, ou/et sur des demi-temps la vigueur et l’adéquation de la battue sont essentiels. Il ne faut pas battre les temps au cours desquels il ne se passe rien pour personne, que ce soient notes tenues ou silence pour tous, bien évidemment le chef compte dans sa tête (ou du moins sait où il en est, les musiciens dirigés aussi…), il lui suffit de tenir le temps sans bouger plus le bras pour porter simplement l’instant musical, et à son prochain geste (sa battue suivante) le flux musical repartira. Pour tenir un temps, ou ralentir, il faut donc que le chef tienne le temps qu’il est en train de battre, tant que celui-ci est actif on ne passe pas à la suite.

Continuer.

Continuer une fois que l’orchestre ou le chœur est parti est sans doute, mis à part ce qui concerne l’interprétation et les éventuels changements de tempo, rallentendos et accelerandos, etc…, ce qui pose le moins de problème. Anton m’apprit deux termes qui caractérisent, avec toute une gamme de nuances dans leur emploi, deux styles de musique : on dirige « Punkt oder Weg » : point ou chemin. Le dynamisme d’un geste sautillant « Punkt » se traduit par une exécution de la musique beaucoup plus active et sautillante que si le geste est coulé « Weg » ou chemin, geste qui conduit les musiciens dans un tout autre esprit, plus lié. Le chef, sans en référer par sa voix aux musiciens qui ne sont pas là pour écouter de longs discours, aura ainsi des sonorités différentes au bout du geste.

Arrêter.

La fin d’une pièce est aussi un moment délicat, évidemment on est toujours sûr d’y arriver, mais l’œuvre n’est pas finie juste parce qu’il n’y a plus de notes sur la partition et une double barre ! Anton me parlait du Schlussgefühl : le sentiment de la fin, on doit pouvoir le faire pressentir, ce qui suppose une conduite de la ligne. Il me mettait en garde contre le geste type « queue de cochon » avec une pirouette du poignet sensée arrêter la musique. La musique est finie pour les musiciens, instrumentistes ou chanteurs, lorsque le chef ajoute un temps à ce qui est consigné sur la partition. Le temps battu supplémentaire suffit à indiquer que l’on est dans l’après, le silence.

Ce que j’ai décrit de façon sommaire, est ce qui fut le début de l’apprentissage de la direction que m’apprit Anton. Je le vis fréquemment alors et six mois plus tard le même programme (Delalande et Jommelli) fut redonné. Ce fut pour moi le jour et la nuit ! Tout avançait simplement sans flou et selon la volonté musicale que j’avais en tête. Ce n’était pas parfait, mais j’avais ce jour le sentiment de pouvoir conduire les musiciens comme il m’y avait initié. Je continuais plusieurs années à suivre ses cours et ses conseils très avisés. Cela me permit de préparer le travail d’orchestre de façon raisonnée, et de véritablement organiser mon attitude et mes propos face aux musiciens lors de répétitions.

Lorsque l’on savait battre ainsi la mesure de très nombreux problèmes disparaissaient : Anton m’a dit que diriger Le Sacre du printemps n’était qu’une question d’apprentissage et d’organisation… en revanche une des choses les plus ardues à réussir était le récitatif accompagnato, avec ses ruptures, ses accents divers.

Un aspect essentiel de son message était que la plus grande simplicité est toujours à rechercher. Le chef qui ne joue pas d’un instrument, lui, doit rester modeste par rapport à l’action des musiciens qui, eux, jouent. Bien diriger revient à fédérer leurs volontés individuelles en une énergie et une volonté collective. Anton me disait « le musicien a à sa disposition 100 % de disponibilité, si ce que tu fais lui en prend 50 % il lui en reste 50 % pour ce qu’il a à faire… l’idéal est de le mettre en situation et de le laisser jouer avec le maximum de disponibilité musicale » ceci relève du bon sens, mais la mise en pratique d’un tel conseil se révèle parfois très difficile à mettre en œuvre.

Pour autant que je sache Anton n’a guère transmis tout ce précieux savoir, je sais seulement que Didier Seutin auquel j’avais recommandé de le rencontrer en a bénéficié comme moi. Je ne serai pas surpris qu’il y ait d’autres disciples, je serai à l’occasion heureux d’être en relation avec eux, s’ils me lisent...

Alors que je lui racontais une émission de télévision vraiment très drôle au cours de laquelle des catastrophes arrivées lors de représentations d’opéra étaient rejoués, il m’en raconta quelques-unes, terribles, qui étaient arrivées à son père. Un ténor qui dans Tosca parle mal l’italien et qui dit en cachant la clé dans l’église « ici je la cache » d’une façon que tout le public italien comprend alors « ici je la baise » déclenchant l’hilarité générale et l’interruption de la représentation. Une autre fois dans la Bohème un chœur en coulisse part au premier signal et non au second (déclenché par la même réplique) et ainsi supprime 15 minutes de l’œuvre d’une façon qui la rendait incompréhensible…Rideau.

**************

Je souhaite simplement parler ici de l’homme qui m’a tant marqué musicalement et aussi humainement, le cours des propos qui vont suivre est peut-être décousu, je le laisse ainsi. Anton Swarowsky n’était pas ennemi d’une certaine confusion !

Anton n’était pas qu’un chef d’orchestre, les hasards de la vie liés à un talent personnel qui trouvait à s’exprimer de multiples façons en faisaient un être un peu à part. Il me parlait de temps en temps du livre qu’il aurait dû écrire et je me demandais s’il n’y travaillait pas sans rien en dire, il aurait eu de quoi raconter et tenir en haleine bien des lecteurs.

Alors qu’on lui demandait ce qu’il faisait, il répondait avec modestie : je suis un génie universel. Ceci peut surprendre, mais il y avait dans ce propos teinté d’humour une bonne part de vérité. Pour être complet je dois dire qu’il parlait le français avec un accent austro-new-yorkais assez tenace. Ceux de mes amis qui ont parlé avec lui en allemand, sa langue maternelle, remarquaient immédiatement une façon de parler très élégante, la trace de son milieu : la meilleure société viennoise. Pendant longtemps j’ai cru qu’il était, par son père, un petit-fils de l’empereur d’Autriche François-Joseph, ses enfants m’ont dit qu’il n’en était rien… on ne prête qu’aux riches, pour aussi étonnant que cela puisse être ceci m’apparaissait parfaitement possible.

J’ai pu au cours de nos conversations saisir quelques bribes de son parcours : il apprit la direction avec son père et à la Juilliard School de New York, où il dirigea (au moins) Cosi fan tutte, mais sans doute atteint par la très forte personnalité de son père, il n’exerça pas son talent plus avant pour diriger. De tels exemples de fils de… dans le monde des arts sont fréquents. Je sais qu’il fit la guerre comme « marines » et qu’il fut l’un des premiers à pénétrer dans Draguignan lors de la campagne de Provence, il vendit des contrats d’assurance sur des bateaux de guerre US, il fut aussi l’assistant de Wilhelm Reich ! Il fut courtier en manuscrits musicaux, il en possédait d’ailleurs que je le voyais avec inquiétude négocier chez un marchand d’autographe de la rue de l’Abbé-Grégoire lorsqu’il était à court de fonds ; il pouvait aussi conseiller avec une grande sûreté l’achat de telle ou telle peinture, et on s’adressait à lui pour de tels avis. Mais surtout il fut un photographe exceptionnel, j’espère qu’une exposition, un site ou un ouvrage pourra un jour en témoigner. Le célèbre portrait d’Alma Mahler qui est en couverture de l’ouvrage de Françoise Giroud est de lui. J’en ai vu chez Dominique son ex-femme un tirage dédicacé par Alma « à son cher Tony », ainsi que les planches de cette séance. Dominique me confia qu’il tenait tellement à ses précieux Leica qu’il alla jusqu’à dormir avec pour être certain que l’huissier ne pourrait pas les saisir.

Anton avait un talent de tout premier plan pour saisir l’instant : j’ai vu de lui de très belles photos de Julius Katchen, de Salvador Dali… ou d’autres personnalités du monde artistique. Il me proposa un jour de me faire des photos d’artiste avec mon épouse Claire. Je ne connaissais pas le véritable protocole d’une telle opération : après la séance il voulut bien, mais à peine et parce que j’insistai, me montrer l’ensemble des planches, il lui revenait à lui seul de choisir la photo qu’il me donnerait, nous allâmes au laboratoire Pikarome à Montparnasse faire procéder au tirage. Certaines contingences lui étaient étrangères, il arriva qu’après un mariage d’amis où il avait fait les photos, les époux reçurent celles-ci après leur divorce… Il menait à Paris une certaine vie de bohème. J’eus l’occasion de lui rendre service lorsqu’il me fallut proposer un remplaçant pour tenir l’orgue dans une paroisse où j’avais travaillé. Cela lui permit de bénéficier enfin de la Sécurité Sociale, alors qu’il habitait la France plusieurs dizaines d’années, depuis il m’appelait son bienfaiteur pour me taquiner. Comme il ne connaissait vraiment pas le répertoire classique, ou en d’autres termes « habituel » de l’orgue, il jouait de mémoire telle ou telle partie d’un opéra de Mozart, ce qui curieusement semblait convenir aux assemblées religieuses qu’il accompagnait.

J’essayai de lui dire tout l’intérêt d’une « traction mécanique » pour l’orgue, ce qui n’était pas sans l’intriguer, mais il me disait que des discussions avec un facteur (d’orgue) de ses amis lui avaient en quelque sorte « démontré » le peu d’intérêt du choix du mode de traction.

Je me souviens d’un de ses fou-rires appuyés, très emphatiques, alors que je lui disais mon admiration pour la musique de William Byrd, il éclata : mes propos lui rappellaient ceux d’une vieille dame américaine longtemps avant, qui n’avait que ce mot à la bouche : Byrd, Byrd, Byrd…

A ce sujet une autre anecdote : son parrain était Anton von Webern. Celui-ci l’emmenait au concert, et il leur arrivait d’écouter de la musique de la Deuxième École de Vienne, d’un abord peut-être un peu difficile pour le jeune enfant qu’il était. Il me rapporta lui avoir demandé « comment faut-il écouter, ou apprécier cette musique ? » réponse de Webern : « tout simplement, comme du Mozart. »

Il avait dans l’idée que je fasse travailler au chœur, composé d’amateurs, que je dirigeai alors : « Friede auf Erden » op.13 de Schoenberg. Je n’ai pas l’impression qu’il se rendait compte de l’exigence et de la difficulté technique d’une telle œuvre, je m’en aperçu lorsqu’un jour j’en eu la partition entre les mains.

Il avait, il n’était pas le seul, une vraie dévotion pour son frère : Mozart. Il reprit des études de musicologie à la Sorbonne et fréquenta alors comme condisciple les musicologues Martin Kaltenecker et Eric Humbertclaude que je rencontrai grâce à lui. Il connaissait vraiment de l’intérieur le Requiem de Mozart et pensait intéressant de lui donner un aspect enfin plus conforme à ce que Mozart aurait fait, tenant la version de Süssmayer pour bien en dessous de ce qu’il aurait fallu. Puisque j’évoque le divin Mozart je ne puis passer sous silence l’appartenance d’Anton à la Franc-maçonnerie, il s’y sentait parfaitement à l’aise m’a-t-il toujours semblé et il est vrai que ceux qu’il désignait comme ses frères ont toujours, autant que j’ai pu le constater, été ses soutiens et sa seconde famille (pour être ici complet je crois bon d'ajouter que pour ma part je suis resté étranger à cette pensée et à ce cercle, pour lesquels il ne faisait d'ailleurs pas de prosélytisme, restant toujours discret).

Il fréquentait un cercle d’amis, « des américains de Paris ». Parmi ceux-ci je me souviens du nom de Margareth Philipps, d’une famille fortunée aux USA, et qui vivait très simplement dans le quartier d’Alésia. Il n’était pas toujours facile à suivre et à vivre, je le vis un jour en compagnie de Thomas Schlee, compositeur et organiste, auquel il était très lié. Sur le mode de la plaisanterie (un peu facile), hors de la présence d’Anton je lui présentais mes condoléances pour une amitié si compliquée à supporter parfois, et je crois bien me souvenir qu’il me suivit dans cette blague. Une anecdote qu’il me conta à propos de Thomas Schlee : celui-ci souhaitait rentrer dans un club sans doute assez snob de Vienne, et dû pour ce, décliner ses quartiers de noblesse. Pour se faire il se déclara donc empereur de Cochinchine ! Suite à cela il ne put y rentrer… Un jour que j’accompagnais Anton pour une course, je le laissais devant le magasin pour aller me garer, et il se précipita pour suivre la voiture, croyant que je le laissai tout seul perdu dans la banlieue parisienne, il me confia alors qu’il avait vraiment eut peur que je l’abandonne là. Il était parfois assez déconcertant.

Il possédait des manuscrits, entre autre une lettre de Ferruccio Busoni dans lequel ce dernier disait tout le bien qu’il pensait des pianos Steinway, contre cette lettre la maison Steinway lui donna (c’est du moins ce que je crois) un très beau piano. Alors que je lui faisais part de mon souhait de mettre à l’alto (un instrument à cordes que les organistes semble-t-il affectionnent particulièrement) il me conseilla (ou plutôt me déconseilla) l’acquisition d’un instrument « un peu trop petit », en fait il connaissait vraiment bien la lutherie et les possibilités de tel ou tel instrument. Pour démarrer l’alto, il faut disait-il commencer par le violon, c’est beaucoup plus intéressant de procéder ainsi...

Pour fêter Pierre Boulez le Philharmonique de Vienne offrit à celui-ci un poème manuscrit de la main du poète Peter Altenberg qui était une relation d’Alban Berg, (ce dernier mis en musique certains de ses textes, ce sont les « Fünf Orchesterlieder, nach Ansichtkarten » op. 4) c’est Anton qui le leur fourni.

Anton adorait le steak tartare : à moi qui ne le prisais guère il me le recommanda et me révéla solennellement le secret d’un bon steak tartare, le voici pour vous, enfin révélé : il faut ajouter une ou deux gouttes d’Angostura bitter !

Lorsque je fis sa connaissance Anton était déjà assez âgé, et physiquement n’était plus le fringuant « marine » à l’allure de playboy que je vis à l’occasion en photo, et il semblait avoir dans son jeune temps bien vécu… Je me souviens à l’occasion d’un bal avoir dû, car il était vraiment très entreprenant, délivrer sa cavalière qui ne savait pas comment faire pour qu’il la laissât « tranquille ». Un jour qu’il me vit en bonne compagnie, et assez discret, il me prit à part et éclata « comment pouvais-je être aussi empoté ? S’il avait été à ma place - je lui fis remarquer que ce n’était justement pas le cas - « les choses auraient pris une autre allure… » !

Sa santé s’était beaucoup dégradée, il souffrait de la maladie de Parkinson et dans son petit appartement de Montrouge la vie était de plus en plus difficile. Ses enfants et son ex-femme Dominique « Doudou » continuaient avec infiniment d’attention à l’aider mais vint un moment où il dût partir en maison de retraite médicalisée, je lui rendis visite à celle de Bagneux où avec un projecteur portable je lui projetais sur le mur de sa chambre un concert que je dirigeais, cela lui fit bien plaisir, il savait tout ce que je lui devais à ce sujet, et combien je pouvais lui en être reconnaissant.

Je me rendis ensuite à la maison de retraite des artistes à Nogent, c’était une surprise et par hasard le jour de son anniversaire, nous avons compté les années, il aurait bien voulu avoir 90 ans, il lui manquait un an. Très affaibli, nous devisions à l’heure du goûter et parlions en vieux complices de tout ce que j’avais appris de lui, et là son œil m’a fixé, ce n’était pas celui d’un vieil homme fatigué, c’était celui d’un artiste où la flamme d’une humanité exceptionnelle vivait en dépit de tout, et il me dit alors « je suis fier de toi ». C’était la dernière fois que je le voyais, quinze jours plus tard j’appris sa mort. J’allais me recueillir devant son corps à Bry-sur-Marne, il reposait avant la mise en bière dans le salon « Mozart »…

La crémation de son corps au cimetière du Père-La-Chaise, fut l’occasion d’un bel hommage de sa famille, ses amis, ses frères francs-maçons, tous réunis dans le souvenir et l’affection d’un homme si exceptionnel. A ceci j’ai simplement souhaité ajouter mon témoignage.

Christophe Martin-Maëder